1北里奥格兰德联邦大学国际物理研究所,59078-970,纳塔尔,巴西

2Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 52171-900, 累西腓, 伯南布哥州, 巴西

3物理和天文学学院,利兹大学,利兹 LS2 9JT,英国

4科学与技术学院,北里奥格兰德联邦大学,纳塔尔,巴西

觉得本文有趣或想讨论? 在SciRate上发表评论或发表评论.

抽象

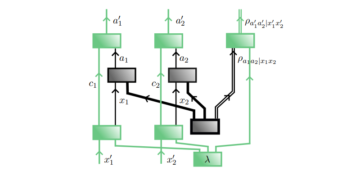

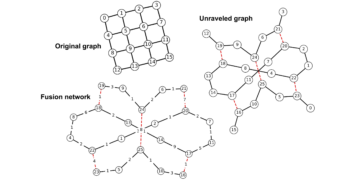

臭名昭著的量子测量问题带来了协调两个量子假设的困难:封闭量子系统的酉演化和测量后的波函数崩溃。 这个问题在维格纳的朋友思想实验中尤为突出,其中单一演化和测量崩溃之间的不匹配导致不同观察者的量子描述发生冲突。 最近的一项不可行定理表明,当试图将三个无害的假设(即非超决定论、参数独立性和观察事件的绝对性)结合在一起时,由扩展的维格纳朋友场景产生的(量子)统计数据是不相容的。 在此扩展场景的基础上,我们引入了两种新颖的事件非绝对性衡量标准。 第一个基于 EPR2 分解,第二个涉及放松上述不可行定理中假设的绝对性假设。 为了证明根据两个量词,量子相关性在很大程度上是非绝对的,我们证明链式贝尔不等式(及其松弛)也是维格纳实验的有效约束。

热门摘要

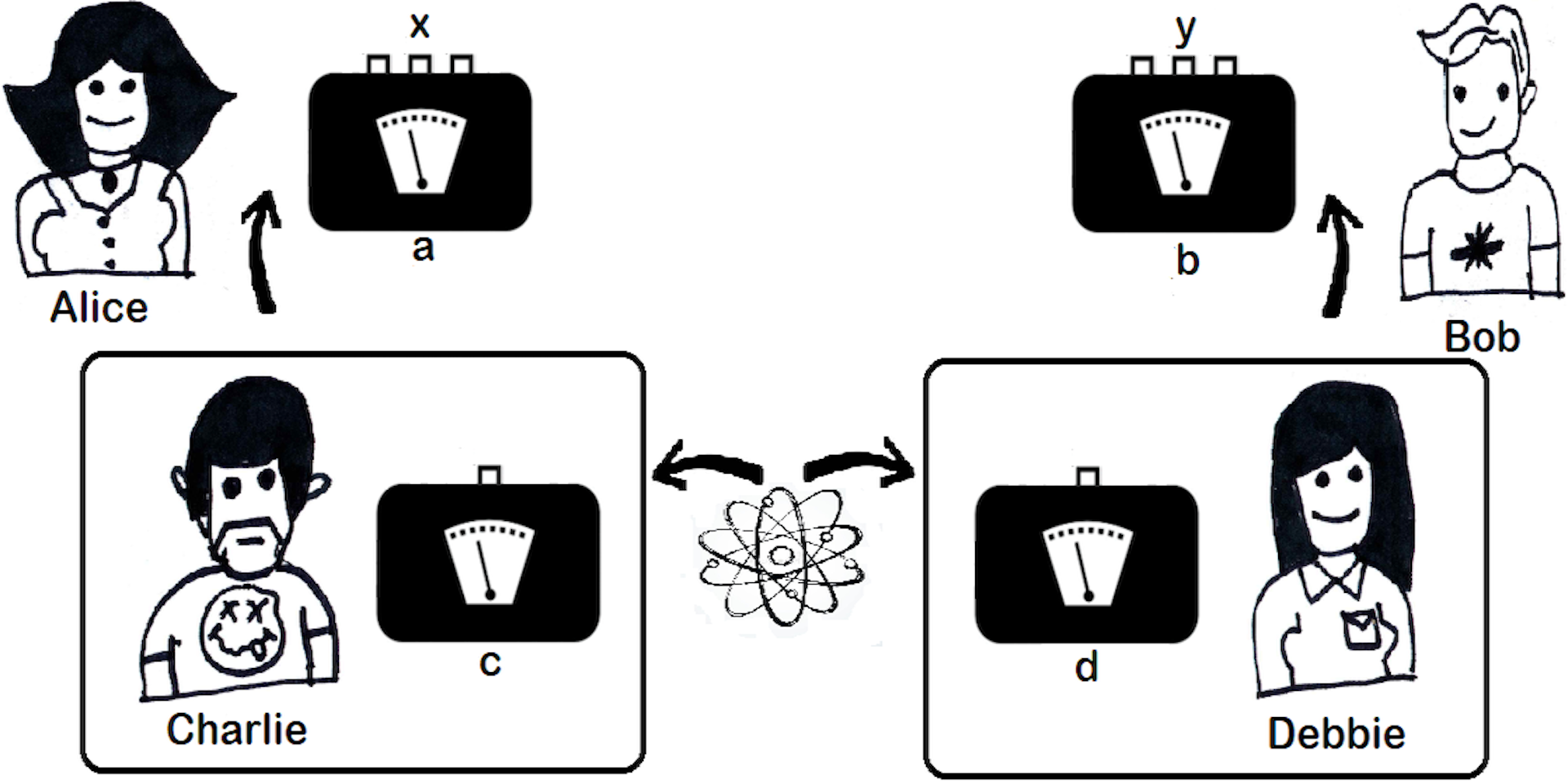

为了说明这个问题,匈牙利裔美国物理学家尤金·维格纳在 1961 年提出了一个想象的实验,现在被称为维格纳的朋友实验。 查理是他实验室中的一个孤立观察者,他对处于两种状态叠加的量子系统进行测量。 他随机获得两个可能的测量结果之一。 相比之下,爱丽丝充当超级观察者,并将她的朋友查理、实验室和被测量的系统描述为一个大型复合量子系统。 因此,从爱丽丝的角度来看,她的朋友查理存在于一个连贯的叠加态中,与他的测量结果纠缠在一起。 也就是说,从爱丽丝的角度来看,量子态并没有将明确定义的值与查理的测量结果相关联。 因此,爱丽丝或她的朋友查理的这两种描述导致了不同的结果,原则上可以通过实验进行比较。 这可能看起来有点奇怪,但问题就在这里:量子力学并没有告诉我们在哪里划定经典世界和量子世界之间的界限。 原则上,薛定谔方程适用于原子和电子以及宏观物体,例如猫和人类朋友。 理论中没有任何内容告诉我们要通过幺正演化或测量算子的形式主义来分析什么。

如果我们现在想象两个超级观察者,由爱丽丝和鲍勃描述,每个人都测量自己的实验室,其中包含各自的朋友查理和黛比以及他们测量的系统,那么爱丽丝和鲍勃获得的统计数据应该是经典的,也就是说,不应该是经典的。能够违反任何贝尔不等式。 毕竟,根据测量假设,当查理和黛比进行测量时,系统的所有非经典性都应该消失。 从数学上来说,我们可以通过一组假设来描述这种情况。 第一个假设是事件的绝对性(AoE)。 与贝尔实验一样,我们通过实验获得的是概率分布 p(a,b|x,y),即 Alice 和 Bob 的测量结果,前提是他们测量了某个可观测值。 但如果观察者所做的测量确实是绝对事件,那么这个可观察概率应该来自联合概率,其中查理和黛比的测量结果也可以被定义。 当与测量独立性和无信号的假设相结合时,AoE 导致了实验上可测试的约束,即量子相关性违反的贝尔不等式,从而证明了量子理论与此类假设的结合的不相容性。

在本文中,我们证明我们可以放松 AoE 假设,并且仍然获得相应贝尔不等式的量子违反。 通过考虑两种不同且互补的方式来量化 AoE 的弛豫,我们量化了观察者和超级观察者的预测应该有多少不一致,以便重现此类实验的量子预测。 事实上,正如我们所证明的,为了重现量子力学允许的可能相关性,这种偏差必须是最大的,对应于爱丽丝和查理或鲍勃和黛比的测量结果完全不相关的情况。 换句话说,量子理论允许最大程度的非绝对事件。

►BibTeX数据

►参考

[1] EP Wigner,测量问题,美国物理学杂志 31, 6 (1963)。

https:/ / doi.org/10.1119/ 1.1969254

[2] M. Schlosshauer,退相干、测量问题和量子力学解释,现代物理学评论 76, 1267 (2005)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.76.1267

[3] MF Pusey,一位前后矛盾的朋友,《自然物理学》14, 977–978 (2018)。

https://doi.org/10.1038/s41567-018-0293-7

[4] EP Wigner,《关于身心问题的评论》,《哲学反思与综合》(Springer,1995),第 247-260 页。

https://doi.org/10.1007/978-3-642-78374-6_20

[5] H. Everett,量子力学的“相对态”表述,量子力学的多世界解释,141 (2015)。

https:/ / doi.org/ 10.1515 / 9781400868056-003

[6] D. Bohm 和 J. Bub,通过隐变量理论提出的量子力学测量问题的解决方案,《现代物理学评论》38, 453 (1966)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.38.453

[7] S. Hossenfelder 和 T. Palmer,重新思考超决定论,物理学前沿 8, 139 (2020)。

https:///doi.org/10.3389/fphy.2020.00139

[8] G. Hooft,量子力学中的自由意志假设,arXiv 预印本 quant-ph/0701097 (2007)。

https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0701097

arXiv:quant-ph / 0701097

[9] H. Price,逆因果关系的玩具模型,科学历史和哲学研究 B 部分:现代物理学历史和哲学研究 39, 752 (2008)。

https:///doi.org/10.1016/j.shpsb.2008.05.006

[10] HP Stapp,哥本哈根解释,美国物理学杂志 40, 1098 (1972)。

https:/ / doi.org/10.1119/ 1.1986768

[11] C. Rovelli,关系量子力学,国际理论物理杂志 35, 1637 (1996)。

https:/ / doi.org/ 10.1007 / BF02302261

[12] CM Caves、CA Fuchs 和 R. Schack,量子概率作为贝叶斯概率,物理评论 A 65,022305 (2002)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.022305

[13] A. Bassi 和 G. Ghirardi,动态还原模型,物理报告 379, 257 (2003)。

https://doi.org/10.1016/S0370-1573(03)00103-0

[14] GC Ghirardi、A. Rimini 和 T. Weber,微观和宏观系统的统一动力学,物理评论 D 34, 470 (1986)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.34.470

[15] R. Penrose,关于引力在量子态还原中的作用,广义相对论和引力 28, 581 (1996)。

https:/ / doi.org/ 10.1007 / BF02105068

[16] C. Brukner,关于量子测量问题 (2015),arXiv:1507.05255 [quant-ph]。

https://doi.org/10.48550/arXiv.1507.05255

的arXiv:1507.05255

[17] C。 布鲁克纳,独立于观察者的事实的不可行定理,Entropy 20, 350 (2018)。

https:///doi.org/10.3390/e20050350

[18] EG Cavalcanti 和 HM Wiseman,局部友好性破坏对量子因果关系的影响,Entropy 23, 10.3390/e23080925 (2021)。

https:///doi.org/10.3390/e23080925

[19] D. Frauchiger 和 R. Renner,量子理论无法一致地描述其自身的用途,Nature communications 9, 1 (2018)。

https://doi.org/10.1038/s41467-018-05739-8

[20] PA Guérin、V. Baumann、F. Del Santo 和 Č。 布鲁克纳,关于维格纳朋友感知的持久现实的不可行定理,通讯物理 4, 1 (2021)。

https://doi.org/10.1038/s42005-021-00589-1

[21] R. Healey,量子理论和客观性的极限,物理学基础 48, 1568 (2018)。

https://doi.org/10.1007/s10701-018-0216-6

[22] M. Proietti、A. Pickston、F. Graffitti、P. Barrow、D. Kundys、C. Branciard、M. Ringbauer 和 A. Fedrizzi,本地观察者独立性的实验测试,科学进展 5,eaaw9832 (2019)。

https:///doi.org/10.1126/sciadv.aaw9832

[23] M. Żukowski 和 M. Markiewicz,维格纳朋友的物理学和形而上学:即使进行了预测也没有结果,物理评论快报 126, 130402 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.130402

[24] EG Cavalcanti,维格纳气泡的观点,物理学基础 51, 1 (2021)。

https://doi.org/10.1007/s10701-021-00417-0

[25] K.-W。 Bong,A. Utreras-Alarcón,F. Ghafari,Y.-C。 Yang, N. Tischler, EG Cavalcanti, GJ Pryde, 和 HM Wiseman,关于维格纳朋友佯谬的强不可行定理,自然物理学 16, 1199 (2020)。

https:///doi.org/10.1038/s41567-020-0990-x

[26] Z.-P。 Xu、J. Steinberg、HC Nguyen 和 O. Gühne,基于 Wigner 关于他朋友的不完整信息的 No-go 定理 (2021),arXiv:2111.15010 [quant-ph]。

https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.15010

的arXiv:2111.15010

[27] Nuriya Nurgalieva 和 Lídia del Rio,量子设置中模态逻辑的不足 (2018),arXiv:1804.01106 [quant-ph]。

https:/ / doi.org/ 10.4204 / EPTCS.287.16

的arXiv:1804.01106

[28] Veronika Baumann、Flavio Del Santo、Alexander RH Smith、Flaminia Giacomini、Esteban Castro-Ruiz 和 Caslav Brukner,Wigner 朋友场景永恒表述的广义概率规则,Quantum 5, 594 (2021)。

https://doi.org/10.22331/q-2021-08-16-524

[29] JS Bell,论爱因斯坦波多尔斯基·罗森悖论,Physics Physique Fizika 1, 195 (1964)。

https:///doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

[30] AC Elitzur、S. Popescu 和 D. Rohrlich,合奏中每一对的量子非定域性,Physics Letters A 162, 25 (1992)。

https://doi.org/10.1016/0375-9601(92)90952-I

[31] SL Braunstein 和 CM Caves,“挤出更好的贝尔不等式”,《物理学年鉴》202, 22 (1990)。

https://doi.org/10.1016/0003-4916(90)90339-P

A. Fine,隐变量、联合概率和钟不等式,物理评论快报 48, 291 (1982)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.48.291

[33] MJ Hall,基于放宽测量独立性的单线态相关的局部确定性模型,物理评论快报 105, 250404 (2010a)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.250404

[34] R. Chaves、R. Kueng、JB Brask 和 D. Gross,贝尔定理因果假设松弛的统一框架,物理学。 莱特牧师。 114, 140403 (2015)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.114.140403

[35] MJ Hall 和 C. Branciard,贝尔非局域性的测量依赖性成本:因果模型与逆因果模型,物理评论 A 102, 052228 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.052228

[36] R. Chaves、G. Moreno、E. Polino、D. Poderini、I. Agresti、A. Suprano、MR Barros、G. Carvacho、E. Wolfe、A. Canabarro、RW Spekkens 和 F. Sciarrino,因果网络和贝尔定理的选择自由,PRX Quantum 2, 040323 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040323

[37] S. Popescu 和 D. Rohrlich,作为公理的量子非定域性,物理学基础 24, 379 (1994)。

https:/ / doi.org/ 10.1007 / BF02058098

[38] M. Fitzi、E. Hänggi、V. Scarani 和 S. Wolf,n 个嘈杂 popescu-rohrlich 框的非定域性,物理学杂志 A:数学和理论 43, 465305 (2010)。

https://doi.org/10.1088/1751-8113/43/46/465305

[39] ND Mermin,宏观不同状态叠加中的极端量子纠缠,物理学。 莱特牧师。 65、1838(1990)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.65.1838

[40] N. Brunner、D. Cavalcanti、S. Pironio、V. Scarani 和 S. Wehner,贝尔非定域性,现代物理学评论 86, 419–478 (2014)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.86.419

[41] MJW Hall,非决定论和信号对量子相关性的补充贡献,物理学。 修订版 A 82, 062117 (2010b)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.82.062117

[42] S. Wehner,Tsirelson 广义的 Clauser-horne-shimony-holt 不等式的界限,Phys。 修订版 A 73, 022110 (2006)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.73.022110

[43] A. Einstein、B. Podolsky 和 N. Rosen,物理现实的量子力学描述可以被认为是完整的吗?,物理评论 47, 777 (1935)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.47.777

[44] JI De Vicente,关于非局域性作为资源理论和非局域性度量,物理学杂志 A:数学和理论 47, 424017 (2014)。

https://doi.org/10.1088/1751-8113/47/42/424017

[45] SGA Brito、B. Amaral 和 R. Chaves,用迹距离量化钟非定域性,Phys。 修订版 A 97, 022111 (2018)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.97.022111

[46] E. Wolfe、D. Schmid、AB Sainz、R. Kunjwal 和 RW Spekkens,量化钟声:共因框的非经典性资源理论,Quantum 4, 280 (2020)。

https://doi.org/10.22331/q-2020-06-08-280

[47] JB Brask 和 R. Chaves,贝尔情景与通信,物理学杂志 A:数学和理论 50,094001 (2017)。

https:/ / doi.org/ 10.1088 / 1751-8121 / aa5840

[48] I. Šupić、R. Augusiak、A. Salavrakos 和 A. Acín,基于链式贝尔不等式的自测试协议,新物理学杂志 18, 035013 (2016)。

https://doi.org/10.1088/1367-2630/18/3/035013

被引用

[1] Thaís M. Acácio 和 Cristiano Duarte,“纠缠自催化的神经网络预测分析”, 的arXiv:2112.14565.

以上引用来自 SAO / NASA广告 (最近成功更新为2022-08-26 10:13:55)。 该列表可能不完整,因为并非所有发布者都提供合适且完整的引用数据。

On Crossref的引用服务 找不到有关引用作品的数据(上一次尝试2022-08-26 10:13:53)。

该论文发表在《量子》杂志上 国际知识共享署名署名4.0(CC BY 4.0) 执照。 版权归原始版权持有者所有,例如作者或其所在机构。